佐野藤三郎と亀田郷土地改良区

佐野藤三郎が生まれた石山村は亀田郷地域にあり、亀田郷にある土地改良区が「亀田郷土地改良区」です。

佐野藤三郎は、1955年に32歳で理事長に就任しました。その後約40年間理事長を務めました。

亀田郷の地理

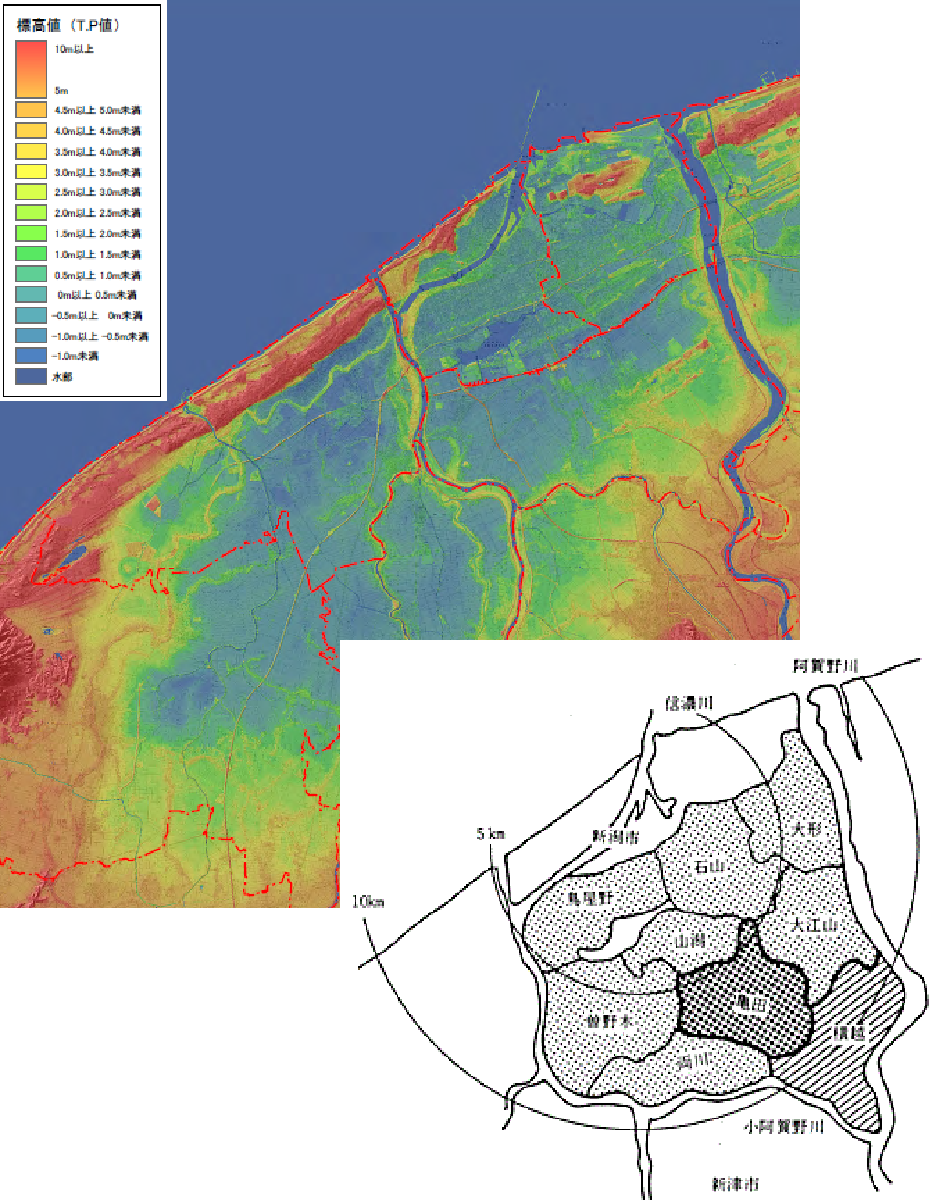

亀田郷地域は越後平野の中央部の河口に位置しています。

西に信濃川、東に阿賀野川、南を小阿賀野川に囲まれた低平輪中地帯となっています。面積の2/3が日本海の平均潮位より低く、土地改良以前は「芦沼」や「地図にない湖」と呼ばれた低湿地帯でした。

この地域は地質構造的な沈降帯に位置していることや、海岸に新潟砂丘が形成されたことで排水が困難となり内陸側に広大な湿原や潟ができました。洪水などで土砂が供給されても越後平野は沈降が続いているため埋もれることなく湿地化しやすい環境が保たれています。

このため、機械による排水がなければ豊かな田園地帯や都市部は維持できないのです。

土地改良区とは

農業用排水施設の新設・変更・維持管理、農地の整備などの「土地改良事業」を行う団体です。

亀田郷土地改良区は農業振興の土地改良事業にとどまらず、排水路整備や排水機場運転などの排水対策を通して市民生活を支える公的組織となります。

亀田郷の排水機場

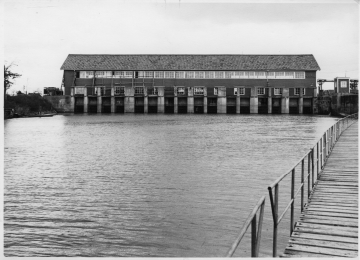

栗ノ木排水機場

1941年に建設が始まり、終戦後の1948年に東洋一といわれた栗ノ木排水機場が完成しました。毎秒40トンという排水能力で、水の底にあった地面が顔を出したことは驚きと喜びの半面、新たな多くの問題が発生しました。一方、機場の完成を機に亀田郷の農家は耕地整理組合を設立しました。 その後の「土地改良法」の制定に伴い、1951年に「亀田郷土地改良区」に組織変更しました。

親松排水機場

天然ガス採取による地盤沈下と新潟地震(1964年)で、栗ノ木排水機場の復旧が困難となりました。

佐野藤三郎が抜本的な「復興」を目指し、1968年に竣工しました。

なお、現在は2代目の親松排水機場(2007年竣工)となり、亀田郷内の排水機場、揚水機場を集中管理しています。

栗ノ木排水機場と親松排水機場を紹介していますが、亀田郷内には他にも排水機場が存在します。

記憶にも新しい2022年8月の豪雨では新潟市内でも局地的な豪雨が発生しました。

亀田郷内では本所・蔵岡・二本木排水機場が活躍することで大きな被害が出ることはありませんでした。

亀田郷土地改良区は水のプロフェッショナルとして新潟市をこれからも支え続けていきます。