佐野藤三郎の軌跡

1923年に小作農家で誕生し、戦争を経て農民と亀田郷のために尽力した佐野藤三郎の軌跡。

そこには新潟地震からの復興や中国における農業開発への協力など、大きな苦難と功績がありました。

-

1923

(大正 12) -

小作農家に生まれ、海軍で九死に一生を得る

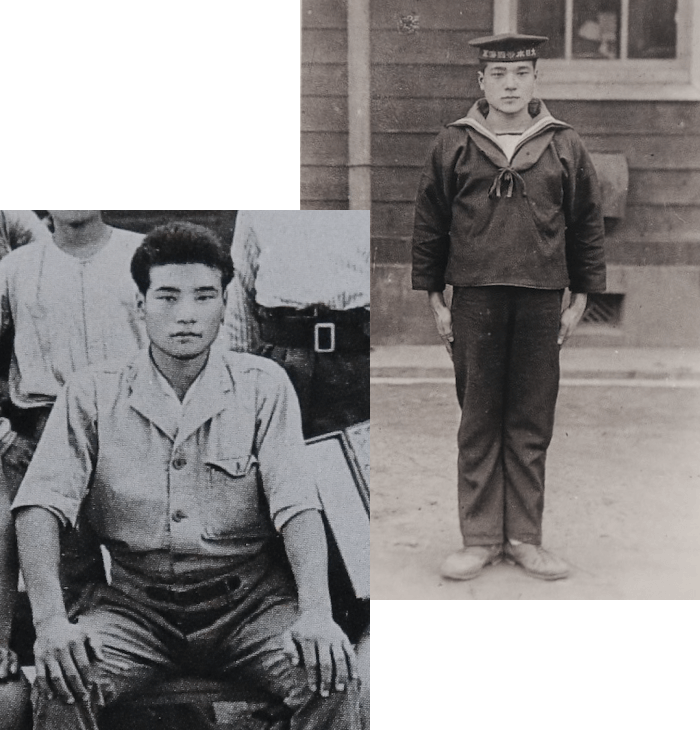

佐野藤三郎は1923年(大正12)に新潟市中木戸の小作農家に誕生。両親は朝から晩まで働きづくめで「百姓は太陽が出てから家を出るようでは駄目だ。日の出は野良で拝むもの」と教えられ育ちました。1941年(昭和16)には鉄道専門教習所を卒業し、旧国鉄の新潟駅操車場で働きながら農業にも精を出しました。やがて太平洋戦争が勃発。佐野藤三郎は白い軍服の海軍にあこがれ19歳で入隊。乗船した軍艦に魚雷が命中し船は轟沈しましたが、味方の船に助けられ九死に一生を得ました。

-

1946

(昭和 21) -

仏間の決意、亀田郷に命を懸ける

1946年(昭和21)に復員した佐野藤三郎は仏間に11日間閉じこもりました。「戦争で死と直面し怖いものはない。生まれ変わって再出発だ」。農民と亀田郷のために生きようと決心したのです。亀田郷は信濃川や阿賀野川に囲まれた低湿地帯。稲刈りが終わると辺り一面は水に覆われるため、地図を広げても湖はなく「地図にない湖」「芦沼」と言われ、農民は胸まで泥水につかってコメを作り、佐野藤三郎も同じ苦労をしていました。「私も皆と一緒に泥田でやってきたから、私を信頼してくれるんです」。

-

1948

(昭和 23) -

農民運動から農地委員へ

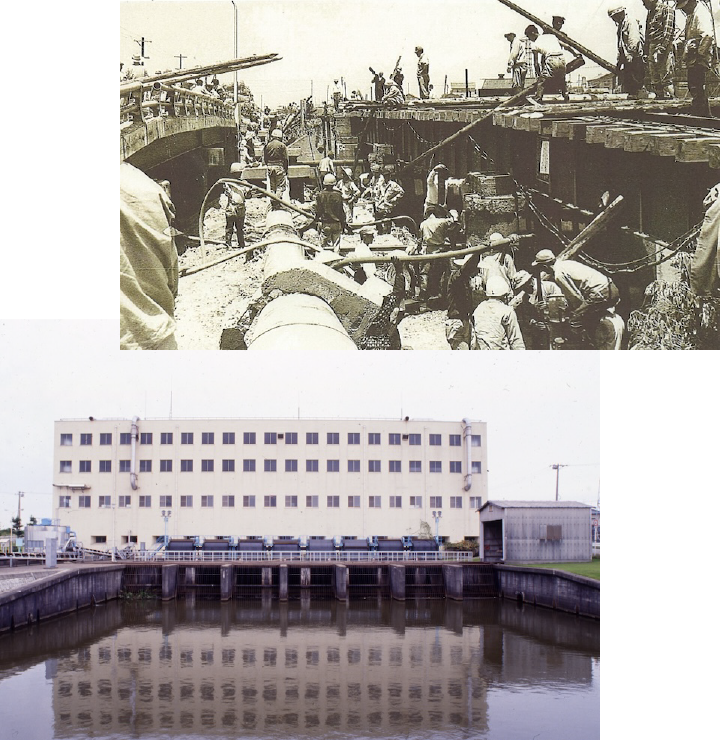

排水機場で地面が顔を出した戦後、農民組合運動が高まり佐野藤三郎も参加。新潟は地主王国と言われましたが、農地解放で小作地の解放のために奮闘しました。1946年(昭和21)には、23歳で新潟市の農地委員に選ばれ新聞で「全国最年少、最高得点で当選」と報じられました。戦前からの食糧増産政策で栗ノ木排水機場が完成し、1948年(昭和23年)に運転が開始。胸まであった水がみるみる引いて行き、土地が顔を出し太陽があたると農民は躍り上がらんばかりに喜びました。

-

1955

(昭和 30) -

32歳で亀田郷土地改良区理事長に

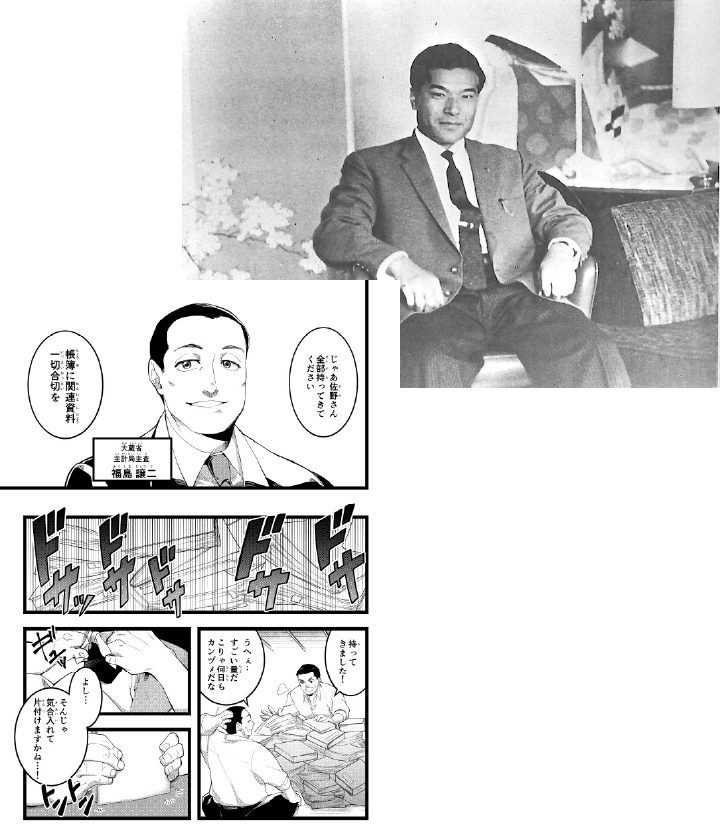

借金返済に奔走1955年(昭和 30)に佐野藤三郎は32歳の若さで亀田郷土地改良区の理事長に就任。ところが、水が引いた大地で急激に進めた耕地整理事業で土地改良区は多額の借金を抱えました。借金は当時の金額で24億円。途方に暮れた佐野藤三郎は借金返済のため大蔵省に日参しましたが門前払いでした。しかし、真剣に頼み込む姿を見て、やがて大蔵省でも「新潟の青年将校が来たぞ」などと揶揄されながらも、「関係資料をみんな持って来い」と言われました。上野駅前の旅館で担当者と二人で書類の山と取組み、おかげで赤字問題はこうした人たちの助力によって4年余りで一段落しました。

多くの官僚が農業の現実を学んだ

「佐野学校」後に大蔵省の官僚らが亀田郷に来るようになり、通称「佐野学校」と呼ばれ、多くの中央官僚が農業の実態を学びました。「おれは百姓のとっつぁだがね」と、佐野藤三郎は誰とも分け隔てなく対応。私利私欲ではなく、日本の農業のため、農民のため、とやっていたので信頼関係ができ、これらが将来の人脈形成へとつながりました。

-

1964

(昭和 39) -

新潟地震による大被害

新しい排水機場「親松排水機場」の新設へ1964年(昭和39)に大地震が新潟市を襲いました。亀田郷では通船川周辺の被害が甚大で、堤防が崩壊し地下水の噴出や信濃川の水が流入し、家や施設は崩れ農地は浸水。多くの仲間の組合員らが出て復旧作業に当たりましたが、効果がありませんでした。「地球が動いたんだから根本的に直さんばならん。」佐野藤三郎は新たに親松排水機を建設して抜本的な復興を目指そうと決め、県や国と交渉・調整を行い、1968年(昭和43)には新たに親松排水機場の新設を実現しました。

-

1975

(昭和 50) -

急激な都市化の波

農業と都市の共存を目指す亀田郷は発展する新潟市の一角にあり、急激な都市化現象が押し寄せました。農業をやめ、土地を住宅地や商業地に活用する人が増加。危機感を強めた佐野藤三郎は1973年(昭和48)に東京工業大学の青木志郎教授を中心に委員会を設置し、「明日の亀田郷のために」という未来図をまとめ、この理念と計画を実践しました。1975年(昭和50)には「亀田郷地域センター」を設立し、都市と農村が調和する先進的な地域づくりのため各種の利害調整を行い、全国の注目を浴びました。

-

1989

(平成元) -

「減反政策」への強い危機感

「未来農業を考える会」佐野藤三郎は1989年(平成元)に「未来農業を考える会」を創設し、産業界や研究者から意見を求めました。減反政策は農業者のモラルを喪失させ農地が荒廃すると強い危機感があり、「食用だけでは需要に限界があるコメを、加工することで新潟の食品産業も発展したので、大いに作って産業用エネルギーに利用してはどうか」と考えました。実際に休耕田でサトウモロコシを試験栽培しメタノールの試験生産を実施。日本農業を救い、エネルギー産業や環境問題の解決を、と考えました。

-

1990

(平成 2) -

亀田郷のアグロポリス構想

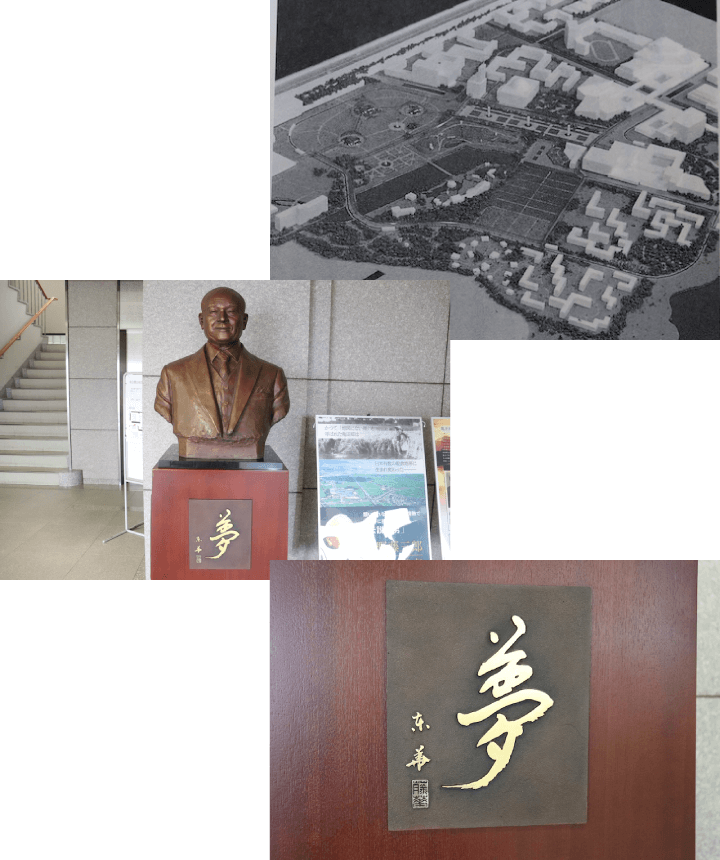

1990年(平成2)当時、農林水産省では佐野藤三郎らの提言を受け、「アグロポリス構想」の検討が進められました。この構想は先進的な農業を支援する研究開発、情報・通信、教育研修、流通加工等の機能を集積し、同時にうるおいと安らぎに満ちた農村空間の形成を目的にしたのです。亀田郷土地改良区ではこの構想を実現するためにパンフレットを作り、農業生活に関する情報提供システム、食品加工研究施設、物流センター、国際農業研究センターなどを盛り込み、この構想の実現を図ろうと努力していました。

-

1994

(平成 6) -

佐野藤三郎の夢

世界の食料、環境問題の解決へ佐野藤三郎は仕事の総まとめとなる構想として、亀田郷での実践と思想を世界に発信する「国際農業研究センター」の実現に情熱を注入しました。人間と環境の未来という大きな視点から農業を研究し、各省庁の枠を超え、研究からプロジェクトの立案・実施まで一貫した体制を組み、世界と情報を共有。大学やミュージアムも含む「国際教育文化ゾーン」が構想されていました。佐野藤三郎は図面や模型も完成し総工費の試算を行い、運営システムまで考えて実際に経団連へ説明に。しかし、その直後に佐野藤三郎は急逝しました。

自分を捨てて農業や人間の未来に情熱を傾け、

地域から世界の課題解決に奔走した傑物・佐野藤三郎。

その存在の重要性が、今再び注目されています。

※参考資料

「佐野藤三郎さんをしのぶ」 佐野藤三郎記念誌編纂委員会

「水と土と農民」亀田郷土地改良区創立80周年記念誌 亀田郷土地改良区

「佐野藤三郎“亀田郷幕府”の奮闘記」 望月迪洋氏

「親松排水機場パンフレット」

写真提供 亀田郷土地改良区、(公財)食の新潟国際賞財団