中国・三江平原開発への協力

中国は建国直後から食糧増産が大きな課題でした。

そうした中、亀田郷の泥田農業からの克服記録映画を見た中国政府から、

佐野藤三郎は三江平原の農業開発協力要請を受け、実現のために奔走しました。

中国・黒竜江省 三江平原(さんこうへいげん)

01三江平原は中国・黒竜江省の北東部、ロシアと国境を接する広大な地域。黒竜江省の3つの大河、松花江(しょうかこう)と、ロシア国境を流れるアムール川、ウスリー川に囲まれた、総面積1500万haの広大な地域ですが、夏は気温が30度に、冬は氷点下30度に下がります。標高200m前後の低平な平原の中央部は肥沃な黒土からなり、中国の大切な穀倉をなしますが、未開発の湿地や荒れ地が多く北大荒(ほくだいこう)とも呼ばれました。

佐野藤三郎が中国に感じた「農業の原点」

021974年(昭和49)に初めて中国を訪れた佐野藤三郎は、強い思いから「亀田郷農民友好訪中団」を3回派遣しました。「背景は新潟の都市化と減反ですよ。乱開発で農地が荒れ、減反で農民の心もすさんでいました。一方、中国は当時、自力更生、緑化、たい肥で土を作るという農業の原点がありほれ込みましてね。亀田郷の青年に見せたかったんですよ」。当時の日本は減反政策の推進に悩み、農家に農業の原点と生産の喜びを再認識させることが目的でした。

中国からの協力要請が佐野藤三郎へ

031978年(昭和53)に2度目の訪中団で北京空港に着いた佐野は「ずいぶん熱っぽい歓迎だ」と直感し「北京飯店で異例の接待を受け胸騒ぎがした」。中日友好協会の幹部から「三江平原の開拓の援助をお願いしたい」と正式に協力要請を受けました。「三江平原には開墾可能な荒れ地が670万haもある。なにせ日本の耕地面積よりも広い。荒野を切り開き、ダムを建設し、機械化を進めて稲作中心の食糧基地を築き上げる遠大な構想」だと驚嘆しました。

新中国が直面した課題「食糧増産」

04建国後の中国は食糧増産の必要に直面していました。三江平原には人民解放軍の兵士が開拓団として入植して国営農場とし食糧生産を始めていましたが、厳しい自然条件下で増産が大きな課題でした。泥田からの脱却の歴史を描いた亀田郷の記録映画「淡水地帯の記録」を見た当時の周恩来首相は、「大寨は岩を農地に変えたが、亀田郷は泥を農地に改造した。亀田郷は日本の大寨」と評価したと言われています。

初めは民間の調査団派遣から

JICAの開発実施調査へ

05

要請を受けた佐野藤三郎は、翌1979年(昭和54)自ら団長となり12名の専門家と調査団を派遣しました。約1か月間の現地調査で広大な三江平原の各地を見て回り中国の幹部と協議を行い、宝清県をモデル地区としてダムを建設しかんがい排水網を整備して、荒れ地を農地に整備する計画骨子を作成。民間協力としてスタートした協力事業は、佐野の強い働きかけが功を奏し1981年からJICAの開発実施調査に引き継がれ3年後に報告書が出されました。

新潟県日中友好協会の設立

06佐野藤三郎は1979年(昭和54)に新潟県日中友好協会を設立して初代会長を務めました。同年12月には、新潟市とハルビン市が友好都市を締結。また1983年(昭和58)には、新潟県と黒竜江省が友好県省を締結。新潟市、新潟県が対岸交流を促進する大きな支えとなりました。

日本海圏経済研究会を設立

北東アジアの経済発展を

07

1985年(昭和60)に「日本海圏経済研究会」が旗揚げされ、新潟市で初の日本海シンポジウムを開催。中国やロシア(旧ソ連)の地域の代表が一堂に会して、環日本海地域の可能性を議論。その視野は経済的な将来性へと向けられ、新潟が果たす役割を農業や環境問題に据えながら進められました。1990年(平成2)には、経団連(日中東北開発協会)による総勢135名の経済ミッション「大連・ハルビン・ハバロフスク」が実行され、佐野藤三郎は副団長を務めました。

中国要人を説得

三江平原開発を動かす

08

JICAに引き継がれた三江平原開発は、中国の事情から日本政府に円借款の要請書が出されず空白の時が続きました。佐野藤三郎は1991年(平成3)に中国の田紀雲副首相と直接会って説得しました。佐野藤三郎の根底には「戦乱の海であった日本海を平和と交流の海に変え、アジア各国との共存に新潟や日本の未来がある」と信じ、「夢と人脈と行動力」で国際交流の実績を積み上げました。

佐野藤三郎の信念

世界の人口増加と食糧・環境問題への貢献

09

佐野藤三郎の問題意識には常に食糧と環境問題がありました。「私が三江平原開発のお手伝いを決断したのは、地球規模で食糧と環境が問題になると思ったからです。世界は人口爆発の時代ですよ。食糧は早晩、地球レベルで不足します。そんな時に日本は減反政策なんかやっている。国際交流でも地方だからできることもあると思うんです。三江平原開発は環境破壊をどう食い止めるかが最大の課題で、対岸に住む私たちの方が関心が強い。」

日本のODA実現へ

16年の道のり

10

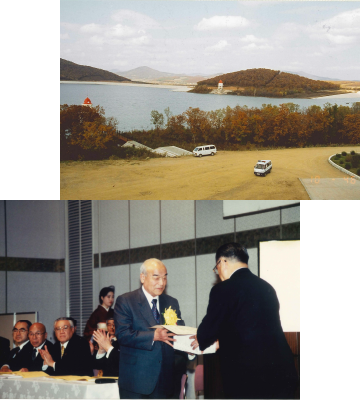

1994年(平成6)にようやく、中国は第四次円借款のリストに三江平原(竜頭橋ダム等)を入れて要請し決定へと至りました。1978年の協力要請から16年が経過。佐野藤三郎は培った人脈で日本と中国にその重要性を説いて働きかけ、凄まじいエネルギーであらゆる難関を克服し実現へとこぎ着けました。しかし、佐野藤三郎は1994年3月に急逝し朗報を聞くことはありませんでした。念願の竜頭橋ダムは2002年(平成14)に完成したのです。

佐野藤三郎の足跡をたどる「三江平原視察訪中団」

11食の新潟国際賞財団は竜頭橋ダムを訪れる訪中団を2012年(平成24)から5回派遣。ハルビン市から約700キロ。広大な三江平原を実感する長旅です。佐野藤三郎が民間調査団を派遣した当時は泥道をひたすら踏破する苦難の道のりでしたが、今では高速道路や高速鉄道が整備され、地平線までトウモロコシ畑や水田が広がり、竜頭橋ダムには満々と水が蓄えられています。

かつて北の荒れ地「北大荒」(ほくだいこう)と言われた三江平原は、

豊かな農業地帯「北大倉」(ほくだいそう)に。

佐野藤三郎のその功績は今も中国に残り、さらに豊かな農地へ未来に向けて発展しています。

※参考資料

「佐野藤三郎さんをしのぶ」平成8年10月25日発行 佐野藤三郎記念誌編纂委員会

「水と土と農民」亀田郷土地改良区創立80周年記念誌 亀田郷土地改良区

「三江平原の風に吹かれて」~佐野藤三郎さんとともに~ 中山輝也氏

写真提供 亀田郷土地改良区、(株)キタック中山輝也氏、(公財)食の新潟国際賞財団